Projektbeschreibung

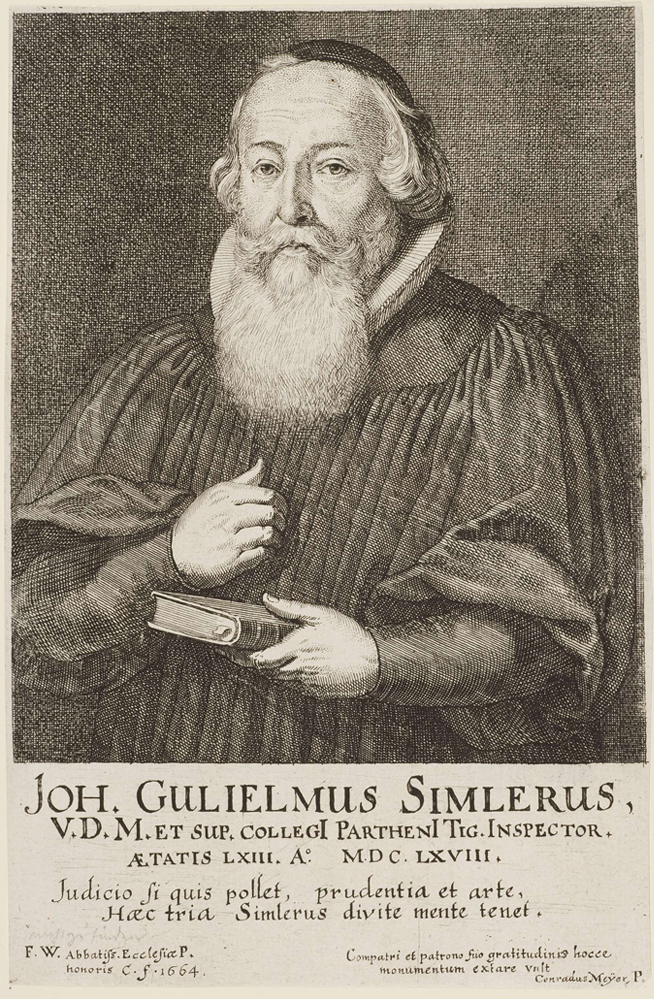

Druckgraphik: Conrad Meyer 1664

Das Projekt möchte mit dem 17. und frühen 18. Jahrhundert eine

vergessene Phase der Deutschschweizer Literatur neu

perspektivieren, nämlich die Epoche zwischen dem Ausscheiden der

Eidgenossenschaft aus dem Reichsverbund 1648 und dem bedeutenden

Literaturstreit zwischen Leipzig und Zürich ab 1730. Die Hypothese

lautet, dass sich in diesem Zeitraum sowohl ein ostmitteldeutscher

Standardisierungsanspruch als auch schweizerisch-städtische

Lizenzbehauptungen formierten, deren Spannung das sprachkulturelle

Selbstverständnis der Deutschschweiz im Grunde bis heute prägt.

Mit der Reformpoetik des Martin Opitz und dem Purismus der

barocken Sprachgesellschaften gerieten mündlich-dialektale

Traditionen in vielen Regionen des Reichs unter Druck. In der

gelehrten Öffentlichkeit der Deutschschweiz warf der neue Impuls

die Frage auf, ob sich die Eidgenossenschaft auch nach dem

Westfälischen Frieden einem gesamtdeutschen Sprach-, Literatur-

und Kulturraum zugehörig fühlen und sich dessen

Normierungstendenzen beugen solle, oder ob sie ihre

sprachkulturellen Varietäten und politischen Eigenheiten zu

behaupten vermöge. Die Antworten auf diese Frage werden vor allem

in der dichterischen Praxis gegeben und fallen so vielfältig wie

widersprüchlich aus. Die Forschungsgruppe soll die reformpoetische

Antinomie von Standardisierung und Diversifikation erstmals für

die besondere Situation der Deutschschweiz dokumentieren und

analysieren. Dafür fragt sie nach zeitgenössischen Akteuren und

ihren Aneignungspraktiken sowie nach Phänomenen formaler

Hybridisierung, Diglossie und Intermedialität.

Ein wichtiger Akteur in dieser Frage ist der Zürcher Zuchtherr und

Dichter Johann Wilhelm Simler. Seine Teutschen Gedichte (1648)

waren ein durchschlagender Erfolg. Sie wurden viermal aufgelegt

und teilweise ins Rätoromanische übersetzt. Mit seiner Edition

möchte das Projektteam erstmals Simlers künstlerische Netzwerke

erarbeiten und rekonstruieren, wie Simler sich gegenüber dem

reformpoetischen Projekt der Opitzianer positioniert. Mit seinem

vielschichtigen Werk, das Dichtung, Musik, Druckgrafik und weitere

Medien involviert, liegt ein einflussreiches Dokument aus der

Frühphase der Schweizer Literatur vor. Die Gratwanderung zwischen

Standardisierung und Lizenzbehauptungen, die man damals anstrebte,

prägt das sprachkulturelle Selbstverständnis der Deutschschweiz

bis heute.

Eine digitale Edition seines Hauptwerks bietet die Möglichkeit,

Simlers Netzwerke, seine literarisch-musikalischen Grenzgänge und

die orthographisch-typographischen Idiosynkrasien leicht fassbar

darzustellen sowie anhand der verschiedenen Ausgaben auch die

Entwicklung seiner an Opitz orientierten Reformdichtung

nachzuverfolgen. Die Edition soll nicht nur der Fachwelt als

Arbeitsinstrument dienen können, sondern auch für eine

interessierte Öffentlichkeit aufbereitet sein. Eine begleitende

Dissertation wird erstmals die Opitz-Rezeption in der

Deutschschweiz auf breiterer Basis von Simler bis zu Johann Jakob

Bodmer und Johann Jakob Breitinger untersuchen. Besonderes Gewicht

legt sie auf die produktiven Brüche mit reformpoetischen Vorgaben,

auf Mischformen und Experimente sowie auf die produktive

Konvergenz von Standard und Dialekt.